L'anno 1994 segna il punto più alto

nella storia del calcio nigeriano. Le Super-Aquile della squadra dalla maglia verde e bianca come la bandiera nazionale, prima vincono

senza rivali la Coppa delle Nazioni Africane giocata in Tunisia tra

marzo e aprile, poi figurano brillantemente nella loro prima

partecipazione ai Campionati del Mondo giocati in Usa tra giugno e

luglio, dove escono agli ottavi di finale, eliminati fortunosamente

ai supplementari dall'Italia di Roberto Baggio, dopo aver dominato

gli azzurri per gran parte della partita.

Di quella squadre fanno parte molti

campioni già noti al pubblico europeo, o che si trasferiranno in

Europa subito dopo, come Amokachi, Amunike, Oliseh e altri; ma

l'indiscusso condottiero e trascinatore è il capitano, il veterano

Rashidi Yekini, che gioca in Portogallo, è il bomber del Vitoria

Setubal e, pur essendo il più anziano della squadra insieme al

portiere Rufai, è quello che si batte più di tutti, quello che non

si dà mai per vinto.

Yekini in azione contro l'Italia nel 1994

Yekini, un atleta alto oltre 190 cm e

largo come un armadio a due ante ma agile come un ballerino, dalla

devastante potenza fisica abbinata a una esemplare correttezza in

campo, entra nella storia del calcio mondiale il 21 giugno 1994:

quando, al 21' dell'incontro Nigeria-Bulgaria segna il primo gol

della sua nazionale ai Campionati del Mondo.

L'esultanza di Yekini dopo il gol alla Bulgaria nel 1994

In quell'edizione, non

troverà più la via della rete, ma sarà tra i migliori della sua

squadra in tutte le partite. Entra nel cuore non solo degli addetti

ai lavori, ma anche del pubblico meno esperto di gioco ma più

attento al lato umano dei campioni. Nessuno dimenticherà la sua

commossa esultanza dopo il gol alla Bulgaria o la compostezza con

cui, prima di ogni partita, si sofferma a pregare ai bordi del campo.

Yekini, musulmano osservante, non prega Allah per la vittoria, ma

perché vinca il migliore e nessuno si faccia male.

I Mondiali del 1994 sono però il canto

del cigno della sua carriera. Ha già 31 o 32 anni (come spesso

accade nei Paesi africani in cui gli uffici di anagrafe non

funzionano alla perfezione, dai documenti ufficiali risulta nato

nell'ottobre del 1963 a Kaduna, una città nella zona centrale della

Nigeria, ma da altre carte sembra che in realtà sia nato nell'agosto

del 1962) e, complici alcuni infortuni, non riesce più a ripetersi

ai livelli precedenti. In Nazionale viene ancora convocato

sporadicamente fino al 1998; poi si decide a lasciarla, amaramente,

dopo l'eliminazione di questa agli ottavi di finale (sconfitta per

4-1 dalla Danimarca) ai Mondiali di Francia del 1998.

Yekini in campo contro la Danimarca nel 1998

In quella

squadra, Yekini era ormai una riserva, e a volte il suo ingresso in

campo era accolto dai fischi del pubblico, compreso quello composto

dai tifosi nigeriani, che lo ritenevano ormai vecchio e superato. La

sua esperienza internazionale si chiude con 58 presenze e 37 gol, che

lo rendono il bomber indiscusso della Nigeria (dopo di lui, il primo

è Segun Odegbami, campione degli anni '70-'80, che ne ha segnati

23).

Continua però a giocare nelle squadre

di club: quando non c'è più possibilità di ottenere ingaggi in

Europa, va in Arabia Saudita e in Costa d'Avorio. Infine rientra in

patria. Appende definitivamente le scarpette al chiodo nel 2005.

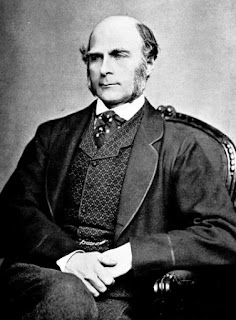

Yekini dopo il ritiro dall'attività

Quando era giocatore famoso e stella

della Nazionale, Yekini si era costruito una fama di uomo esemplare,

noto in patria anche come filantropo. La Nigeria non è il miglior

Paese del mondo in cui vivere: un territorio enorme, uno Stato

federale con quasi 200 milioni di abitanti appartenenti a etnie molto

differenti tra loro, e infinite ricchezze naturali, ma tutto è in

mano alle multinazionali, che controllano e impongono sia i governi

sia le leggi, a spese della popolazione sfruttata e costretta a

vivere nel sottosviluppo. Il colonialismo, la cui criminale avidità

veniva già denunciata dal padre della letteratura nigeriana Chinua

Achebe negli anni '50, ha lasciato un'eredità devastante di odio,

violenza e sopraffazione. Negli anni '90, il dittatore Sani Abacha,

completamente asservito alle compagnie petrolifere, ha condannato a

morte lo scrittore Premio Nobel 1986 Wole Soyinka, poi rifugiatosi

negli Usa, e il poeta Ken Saro Wiwa, impiccato nel 1995 in quanto reo di "terrorismo" per essersi schierato dalla parte dei

movimenti ecologisti che manifestano per la tutela ambientale del delta del Niger, dove l'estrazione del petrolio sta distruggendo ogni ecosistema. Dieci anni dopo questa assurda esecuzione, scomparsi tutti i riferimenti dell'ecologismo pacifista, nella stessa area prenderà vita il Mend (Movimento per l'emancipazione del delta del Niger), un'organizzazione paramilitare che, sotto la bandiera della battaglia per la tutela dell'ambiente, compie ancora oggi ogni genere di atti di vero terrorismo.

In questa situazione, i conflitti etnici si acuiscono e i peggiori fanatismi trovano tutto lo spazio che vogliono: gli integralisti islamici, già molto prima di Al-Qaeda e dell'Isis, prendono di mira i cristiani (l'Islam è la religione di circa il 50% dei nigeriani, mentre i cristiani sono il 48% e il resto sono animisti, ma la distribuzione delle fedi non è uniforme, prevalgono i cristiani al Sud e i musulmani a Nord, e nelle aree i mezzo i conflitti sono violentissimi) con attentati che causano centinaia di morti. Le "imprese" della setta jihadista Boko Haram, fanatica e scissionista, trovano oggi ancora molta risonanza presso i mass media occidentali e non risparmiano nemmeno i calciatori, come Christian Obodo (ex di Udinese, Fiorentina e Lecce), rapito nel 2012 mentre si reca in chiesa e salvatosi solo perché riesce a fuggire prima di essere ucciso. Yekini, pur essendo musulmano, non ha nulla a che vedere con gli integralisti, da cui prende ripetutamente le distanze; e, anzi, tornato in patria non va a vivere nella natia Kaduna che è a maggioranza musulmana ma piena di integralisti violenti, ma in una piccola città, Irra, nello Stato di Kwara, a maggioranza cristiana, dove lui e la sua famiglia sembrano perfettamente integrati.

Chinua Achebe (1930-2013)

Wole Soyinka (1934)

Ken Saro Wiwa (1941-95)

In questa situazione, i conflitti etnici si acuiscono e i peggiori fanatismi trovano tutto lo spazio che vogliono: gli integralisti islamici, già molto prima di Al-Qaeda e dell'Isis, prendono di mira i cristiani (l'Islam è la religione di circa il 50% dei nigeriani, mentre i cristiani sono il 48% e il resto sono animisti, ma la distribuzione delle fedi non è uniforme, prevalgono i cristiani al Sud e i musulmani a Nord, e nelle aree i mezzo i conflitti sono violentissimi) con attentati che causano centinaia di morti. Le "imprese" della setta jihadista Boko Haram, fanatica e scissionista, trovano oggi ancora molta risonanza presso i mass media occidentali e non risparmiano nemmeno i calciatori, come Christian Obodo (ex di Udinese, Fiorentina e Lecce), rapito nel 2012 mentre si reca in chiesa e salvatosi solo perché riesce a fuggire prima di essere ucciso. Yekini, pur essendo musulmano, non ha nulla a che vedere con gli integralisti, da cui prende ripetutamente le distanze; e, anzi, tornato in patria non va a vivere nella natia Kaduna che è a maggioranza musulmana ma piena di integralisti violenti, ma in una piccola città, Irra, nello Stato di Kwara, a maggioranza cristiana, dove lui e la sua famiglia sembrano perfettamente integrati.

Poi succede qualcosa che non è stato

ancora chiarito e chissà se lo sarà mai. Yekini lascia l'ultima

moglie (ne ha avute 3) e i tre figli a Irra, dove vivono altri suoi

parenti tra cui la madre e uno zio che è un piccolo politico locale,

e si trasferisce a Ibadan, ancora più a Sud, la seconda città più

popolosa della Nigeria. Ci va, pare, per mettersi in affari con un

suo vecchio amico, Ibrahim, che di professione fa il gioielliere.

Sembra che investa tutti i suoi risparmi in questa attività, che

all'inizio sembra andare benissimo. Ma, intorno al 2008, qualcosa va

storto. Il negozio di Ibrahim subisce una rapina, Ibrahim viene

ucciso, tutta la sua merce e tutta la sua cassa spariscono. La

rapina, da subito, non appare un colpo improvvisato da una banda di

balordi ma l'opera di professionisti che sapevano benissimo cosa

cercare e dove. Non si saprà mai chi è stato: la legge, in Nigeria,

è spesso un optional.

Da un momento all'altro, Yekini si

ritrova a perdere tutto ciò che possedeva. Resta a Ibadan e conduce

una vita sempre più isolata. Si sente in pericolo, parla di

maledizioni che lo avrebbero colpito. Si lascia andare, al punto che

i testimoni (amici e vicini di casa) riferiscono di averlo visto

spesso in strada vestito come un barbone, a comprare cartocci di

pesce e piantaggine arrosto (un cibo tradizionale nigeriano) da

venditrici ambulanti, o a fare i propri bisogni nei cespugli.

Trapelano notizie per cui sarebbe affetto da depressione, disturbo

bipolare e altre patologie psichiche non meglio identificate. Ma

nessuno fa nulla, tanto meno le autorità, pure ripetutamente

sollecitate. La situazione precipita nel 2012, anche se le versioni

disponibili sui fatti sono tutte molto confuse. Si parla di parenti

che convincono Yekini a farsi curare da stregoni e altri santoni, di

pratiche che finiscono per debilitarlo ulteriormente e lo riducono in

uno stato pietoso, fino al ricovero in un ospedale di Ibadan, dove

però arriva in fin di vita e muore il 4 maggio 2012. Perfino a

questo punto, dal certificato di morte, non si capisce cosa ne abbia

provocato la fine.

Negli anni successivi, la madre di

Yekini denuncerà la totale indifferenza delle autorità al destino

del figlio; l'ex compagno di nazionale Sunday Oliseh stigmatizzerà

con rabbia l'ingratitudine di un popolo intero verso un grandissimo

atleta: ingratitudine di cui, dirà, Yekini era consapevole e per

questo pesantemente amareggiato. Ma, in tempi più recenti, la

polemica si è spinta ancora più avanti. Compaiono articoli di

giornale, post su blog indipendenti, video su YouTube che cercano di

ricostruire la vicenda e non ci riescono, perché ogni possibile

risposta lascia sempre aperti mille interrogativi. E si chiedono:

com'è potuto accadere? Perché nessuno ha fatto nulla quando era

possibile farlo? Cosa nascondono i tantissimi lati oscuri di questa

tragedia? In poche parole: perché Rashidi Yekini è morto?